টি-টোকেন: চা-বাগানের এক সময়ের মজুরি প্রথা

- প্রকাশের সময় : বুধবার, ১১ জুন, ২০২৫

- ৩৪০ বার প্রতিবেদনটি দেখা হয়েছে

চায়ের কাপ হাতে ধরলেই আমাদের মনে পড়ে সুগন্ধ, প্রশান্তি আর পরিশ্রমের গল্প। কিন্তু ভারতবর্ষে চা চাষের শুরুটা ছিল অনেক প্রতিকূলতায় ভরা। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ব্রিটিশরা চা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে শুরু করে, তখনকার চা-বাগানগুলো ছিল যোগাযোগের দিক থেকে অত্যন্ত অনুন্নত। রাস্তা, যানবাহন, ব্যাংক বা আধুনিক আর্থিক লেনদেনের সুবিধা তখনও অধিকাংশ চা-বাগানে পৌঁছায়নি। এমনি এক সময়েই চালু হয় একটি ব্যতিক্রমী আর্থিক প্রথা—টি-টোকেন।

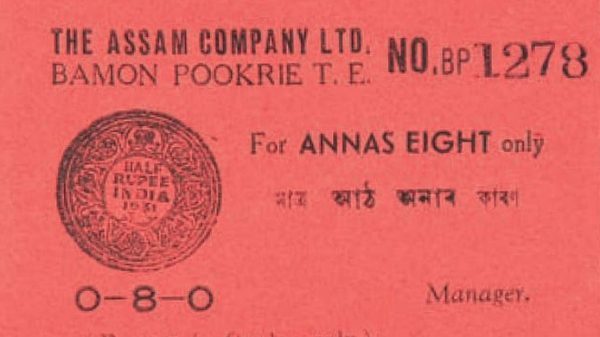

টি-টোকেন বলতে বোঝায় এমন একধরনের ধাতব চিহ্ন বা মুদ্রা, যা মজুরি হিসেবে দেওয়া হতো শ্রমিকদের। সরকারি মুদ্রা এনে শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি দেওয়া ছিল বাগান কর্তৃপক্ষের জন্য ব্যয়বহুল ও কঠিন কাজ। তাই সেই খরচ ও ঝামেলা এড়াতে তারা এই বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছিল।

টোকেনগুলোর দাম ধরা হতো দুই, তিন, চার বা আট আনার হিসেবে। সে সময় ১৬ আনায় এক রুপি আর ৪ পয়সায় এক আনা—এই হিসাব ছিল সর্বজনবিদিত। আকৃতিতে টোকেন ছিল নানা রকমের—গোল, তিনকোণা, বর্গাকার। বেশিরভাগ টোকেনে একটি ছিদ্র থাকত, যাতে সেগুলো একসাথে গেঁথে রাখা যায়। ধাতব উপাদানের দিক থেকেও বৈচিত্র্য দেখা যায়—কিছু টোকেন তৈরি হতো তামা, ব্রোঞ্জ, টিন বা দস্তা দিয়ে। আবার কিছু টোকেনে মুদ্রামান লেখা না থাকলেও বাগানের নাম থাকত খোদাই করে। সেই সময়কার শ্রমিকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এসব টোকেনের প্রকৃত মূল্য ভালোভাবেই জানতেন, তাই কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো না।

এ ধরনের টোকেন দেওয়ার দায়িত্বে থাকতেন মূলত সর্দাররা—যাঁরা ছিলেন শ্রমিক নিয়োগ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোনো কোনো বাগানে ইউরোপিয়ান মালিকরাও সরাসরি এই দায়িত্ব পালন করতেন। সাধারণত প্রতিদিনের কাজের বিনিময়ে পরদিন সকালেই টোকেন দিয়ে দেওয়া হতো। তবে কিছু বাগানে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতেও মজুরি দেওয়া হতো।

চা-বাগানের এই টোকেন প্রথা একদিকে যেমন আর্থিক লেনদেনের বিকল্প হিসেবে কাজ করেছিল, অন্যদিকে এটি শ্রমিকদের জীবনেও একটি নির্দিষ্ট ছন্দ তৈরি করেছিল। যদিও আধুনিক শ্রমিক অধিকারের আলোকে দেখলে এটি একটি সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, তবে সময় ও বাস্তবতার নিরিখে এটিকে এক ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমঝোতা বলেই ধরা যায়।

আজ টোকেনগুলো শুধুই সংগ্রহশালার উপাদান নয়, এগুলো ইতিহাসের নিঃশব্দ সাক্ষী। চা শ্রমিকদের ঘামে গড়া এই মুদ্রাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়—একটি কাপ চায়ের পেছনে লুকিয়ে থাকা শত বছরের শ্রম, সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

লেখক:

চা, চা বাগান ও প্রকৃতিপ্রেমী-

মোঃ রবিউল ইসলাম খান রবিন (রাশশাদ)।